De l’influence de l’acide carbonique de l’air sur la température terrestre

- INFORMATION

- ACTUALITÉ

- ANALYSE

- EN SAVOIR PLUS

- À TÉLÉCHARGER

“On the influence of Carbonic Acid in the Air upon the Temperature of the Ground”, The London, Edimburgh and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science. Vol. XXXXI, 5th serie, pp. 237-276, April 1896.

1896

C’est un des textes fondateurs de la climatologie : Arrhenius calcule qu’un doublement de la quantité de CO2 dans l’air peut provoquer un réchauffement planétaire d’environ 5°C. Un résultat étonnamment d’actualité quand les scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat estiment cette valeur dans une fourchette allant de 2,5 à 4,5 °C (GIEC 2007).

Lauréat du prix Nobel de chimie en 1903, Arrhenius était aussi un passionné de cosmogonie – l’étude des origines de l’univers et de la vie. En souhaitant expliquer les mécanismes des cycles de glaciation, Arrhenius s’appuie sur les propriétés radiatives de l’atmosphère dans l’infrarouge – et notamment sur les travaux de Fourier, Pouillet et Langley – pour démontrer que la composition chimique de l’air est un facteur déterminant des variations de la température terrestre. Il fait partie des nombreux scientifiques de l’époque qui réfutent la théorie de James Croll (1821-1890) attribuant des causes astronomiques aux glaciations, théorie finalement approfondie et admise grâce, notamment, aux travaux de Milutin Milankovitch (1879-1958) dans les années 1920. Arrhenius calcule qu’un doublement de la quantité de CO2 dans l’air peut provoquer un réchauffement planétaire d’environ 5°C. Un résultat étonnamment d’actualité quand les scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat estiment cette valeur dans une fourchette allant de 2,5 à 4,5 °C (GIEC 2007). Les calculs d’Arrhenius sont aujourd’hui reconnus comme erronés : cependant, malgré le fait que la relative précision de ses résultats soit fortuite, ses travaux sont précurseurs de modèles quantitatifs de l’effet de serre utilisés de nos jours par les climatologues. Ils les utilisent pour quantifier un risque de changements climatiques brusques et irréversibles du à l’émission croissante de CO2. Paradoxalement à nos yeux, Arrhenius écrit dans son ouvrage de vulgarisation paru en 1906, que l’émission de dioxyde de carbone du à l’essor de la révolution industrielle représenterait une solution pour atténuer les conséquences de la prochaine glaciation !

Sylvain Cros, ancien élève de l’université Denis Diderot (Paris VII), Docteur de l’École des Mines de Paris, est spécialiste de la modélisation du rayonnement atmosphérique et de l’observation de la Terre depuis l’espace; il a été chercheur à l’institut national de la recherche agronomique (INRA) d’Avignon et à l’École Polytechnique.

Awarded the Nobel Prize in Chemistry in 1903, Arrhenius was also fascinated by cosmogony, or the study of the origins of the universe and life. Driven by a desire to explain the mechanisms controlling glacial cycles, he turned to the radiative properties of the atmosphere in the infrared zone – and in particular, the works of Fourier, Pouillet and Langley – to demonstrate that the chemical composition of the air is a crucial factor in determining variations in the earth’s temperature. He was one of a number of scientists at this time who refuted the theory of James Croll (1821–1890), which attributed glaciations to astronomic causes, a theory which would eventually be developed and recognised by the scientific community, notably thanks to the work of Milutin Milankovitch (1879–1958) in the 1920s. Arrhenius calculated that a doubling of the quantity of CO2 in the air could lead to global warming of around 5° C. This result is surprisingly relevant today given that the scientists of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) estimate this value to lie between 2.5 and 4.5° C. Arrhenius’s calculations are now known to be incorrect. Yet while the relative precision of his results was somewhat fortuitous, Arrhenius’s research was a precursor to the quantitative models of the greenhouse effect which are used by climatologists today, particularly when calculating the risk of sudden and irreversible climate change as a result of increasing CO2 emissions. Though it seems paradoxical to us, in a work of popular science published in 1906, Arrhenius writes that the emission of carbon dioxide due to increasing industrialisation would actually prove beneficial in terms of reducing the effects of the next glaciation!

A graduate of Denis Diderot University (Paris VII), Sylvain Cros completed his PhD at the École des Mines de Paris. He is specialised in modelling atmosopheric radiation and observing the earth from space. He has been a researcher at the French National Institute for Agricultural Research (INRA) in Avignon and at the École Polytechnique.

Certains aspects manquent, et notamment le fait que ce n'est pas directement l'absorption du rayonnement infrarouge terrestre par l’atmosphère qui réduit les pertes d'énergie vers l'espace, mais plutôt le fait que si l'atmosphère absorbe du rayonnement infrarouge, elle en émet aussi – et c'est cette émission qui apporte un supplément d'énergie à la surface. Il faudra ensuite attendre 1861 pour que John Tyndall (1820-1893) montre que la vapeur d’eau et le gaz carbonique sont responsables de cet effet de serre, en raison des bandes d’absorption qu’ils présentent dans l’infrarouge.

L’effet de serre dans le bilan radiatif de l’atmosphère

Tel qu’il est connu de nos jours, l’effet de serre est une des composantes du bilan radiatif de l’atmosphère terrestre, tel que ce bilan apparaît ci-dessous.

![Figure 2 : Bilan radiatif de l’atmosphère terrestre (couche grise en haut) [Schéma extrait de A. Moatti, Les Indispensables astronomiques et astrophysiques pour tous, Odile Jacob 2009]. La constante solaire, égale à 1367 W/m², mesure la quantité d’énergie solaire reçue par 1m² de surface perpendiculaire aux rayons, à une distance d’une u.a. (distance Terre-Soleil). Cette chaleur est captée par la Terre suivant le disque qu’elle présente au Soleil (de surface π R²) et est moyennée sur toute sa surface extérieure (soit 4π R²) : le rayonnement solaire incident moyen à la surface terrestre est donc 1367/4 = env. 342 W/m² (valeur qui apparaît en haut à gauche).](/files/u1/Figure-2_26.jpg)

Le rayonnement infrarouge terrestre (la chaleur obscure) est figuré en bas à droite, à 390W/m². Il est absorbé par des molécules de l’atmosphère (vapeur d’eau, CO2) à hauteur de 370W/m² (et libéré dans l’espace à hauteur de la différence, soit 20W/m²). Les mêmes molécules émettent un rayonnement dans les mêmes longueurs d’onde, à hauteur de 330W/m² vers la surface terrestre : c’est l’effet de serre.

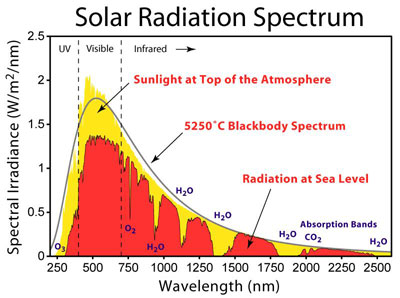

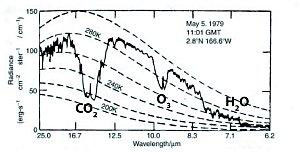

Langley détermine le spectre d’émission d’un objet à 100°C. Il obtient ainsi la première confirmation que, dans les basses couches de l’atmosphère, les spectres du rayonnement solaire et du rayonnement émis par la surface de la Terre (d’une température moyenne de 15°C) couvrent deux domaines spectraux disjoints. Il valide ainsi de manière expérimentale l’hypothèse de Fourier sur l’existence d’un effet de serre atmosphérique :

Spectres comparés du rayonnement solaire et du rayonnement terrestre

Le spectre du rayonnement solaire – au sommet de l’atmosphère – couvre les longueurs d’onde de 0,2 à 3 µm, avec un maximum en autour de 0,5 µm (dans le visible). Près de la surface, ce spectre voit sa partie supérieure à 1 µm significativement réduite, absorbée par les basses couches de l’atmosphère.

Le spectre d’émission de la Terre, quant à lui, couvre le domaine de l’infrarouge entre 1 à 50 µm, avec un maximum autour de 13 µm. Le rayonnement aux longueurs d’onde communes aux deux spectres (entre 1 et 3 µm) est relativement faible dans les basses couches. Les spectres solaire et terrestre peuvent donc être considérés comme disjoints.

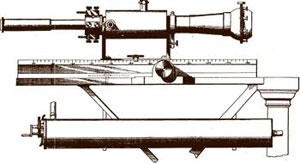

Le bolomètre de Langley, basé sur le prisme de sel gemme

Cet instrument, conçu par Langley dans les années 1870, a été perfectionné depuis, mais le principe en est toujours en usage ; il convertit en chaleur le rayonnement électromagnétique incident.

Le bolomètre (gr. bolè, radiation) reçoit le rayonnement sur une plaque métallique. La mesure de la résistance électrique de cette plaque permet d’estimer sa température avec une extrême précision (de 10-5 à 10-6 °C), et d’en déduire la puissance du rayonnement incident. L’ajout d’un prisme de sel gemme permet au rayonnement incident de se décomposer en plusieurs directions. Chaque angle de déviation correspond à une longueur d’onde particulière. Par un système rotatif manuel, la plaque réceptrice du bolomètre est orientée selon l’angle associé à la longueur d’onde à mesurer.

L’énoncé de cette question permet de fixer le niveau des connaissances admises en 1896, au moment où il écrit. Oui, l’atmosphère peut absorber du rayonnement. Oui, son rôle est significatif dans l’équilibre thermique Terre-Soleil-espace. Mais a-t-elle un de rôle modérateur de variations ? Ou bien un rôle de déterminateur d’une moyenne ? Après avoir cité Tyndall qui défend la première thèse, Arrhenius enchaîne avec les mentions d’une bibliographie remontant jusqu’à Fourier et son principe de l’effet de serre pour appuyer plus sérieusement la deuxième assertion, plus fondamentale en termes de conséquences.

Les mesures avec des ballons sondes (radiosondages) ou des satellites permettent actuellement d’obtenir des valeurs précises de W en tenant compte de la répartition verticale de la concentration en vapeur d’eau. En 1896, estimer W à partir de l’humidité du sol et de la masse d’air est certainement la solution la plus astucieuse. Toutefois, avec cette méthode, une bonne estimation de W nécessite que tous les profils verticaux de la vapeur d’eau soient identiques partout et à tout instant, ce qui est évidemment rarement le cas. Arrhenius mentionne lui-même les limites de cette hypothèse lors de l’interprétation de ces premiers résultats qu’il ne juge pas satisfaisants :

La deuxième hypothèse concerne l’absorption simultanée par le CO2 et la vapeur d’eau. Il suppose que seuls ces deux gaz peuvent absorber le rayonnement infrarouge. Il suppose également que la transmission de l’atmosphère dans l’infrarouge peut s’exprimer comme le produit de la transmissivité due à la seule présence de CO2 et de celle due à la seule présence de vapeur d’eau, ce qui correspond à l’équation suivante :

![]()

Il calcule alors ce qu’il appelle les coefficients spectraux d’absorption pour la vapeur d’eau et le CO2 (tableau II, p. 244). Il compare ses résultats à ceux déjà publiés. Il trouve des bandes d’absorption entre 5 et 8 µm, qu’il attribue au CO2, en accord avec les travaux de Friedrich Paschen (1865-1947) mais en désaccord avec ceux d’Anders Jonas Angström (1814-1874). Actuellement, nous savons que la vapeur d’eau a une absorption beaucoup plus forte dans cette région spectrale que le CO2. Ce dernier a une bande centrée à 4,7 µm dont l’intensité ne peut pas justifier l’existence d’un effet de serre. L’ozone et le méthane, également absorbants dans cette région, n’ont par ailleurs pas été pris en compte.

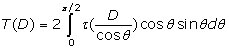

L’approximation diffuse – la méthode d’Arrhenius toujours utilisée

Le rayonnement diffusé dans l’atmosphère peut être considéré comme isotrope ; ses propriétés ne dépendent pas de sa direction. L’intégration spatiale de grandeurs comme la transmissivité τ ne dépend donc que de l’épaisseur D de la couche parcourue par le rayonnement. La transmission totale se calcul par l’intégrale selon l’angle du parcours θ :

Arrhenius propose de calculer cet intégrale en recherchant la longueur que doit parcourir le rayonnement total pour que sa fraction absorbée soit la même que la somme des fractions absorbées des rayonnements élémentaires de chaque directions. Une approximation de l’intégrale est possible en déterminant un angle particulier dont l’inverse du cosinus vaut α. La transmission totale devient :

![]()

α, appelé facteur de diffusion, est déterminé empiriquement par Arrhenius à partir des variations de ses coefficients d’absorption en fonction du chemin optique. Il propose la valeur de 1,61. La plupart des modèles de transfert radiatif utilisent toujours cette approximation avec une valeur de 1,66. Remarquable résultat d’Arrhenius, faisant gagner un temps significatif aux calculs numériques actuels.

Plus particulièrement, un doublement de la concentration du CO2 entraîne une augmentation de la température moyenne de la Terre d’environ 5°C, ce qui est très proche de la fourchette de 2,5 à 4,5°C prévue par le dernier rapport du GIEC. Toutefois, il a été démontré que le modèle à effet de serre à une couche n’est pas pertinent pour le calcul de réchauffement en réponse à augmentation de CO2. Il eût été nécessaire de bien prendre en compte l’épaisseur de l’atmosphère ainsi que la variation verticale des échanges radiatifs dans l’atmosphère, autrement dit le profil vertical de température.

Les rétroactions, et particulièrement celles liées aux surfaces enneigés et aux nuages sont toujours au cœur des incertitudes sur les prévisions du climat à long terme.

Mars 2011

(1) 4ème rapport du GIEC, 2007.

(2) Voir dossier BibNum, analyse par James Lequeux de l’article de Fourier (Mémoire sur la température du globe terrestre et des espaces planétaires, Mémoires de l'Académie royale des sciences de l'Institut de France, vol. 7 1827, p. 569-604)

(3) Joseph Fourier, op. cit.

(4) Langley, S. P., 1886 : “Observations on invisible heat-spectra and the recognition of hitherto unmeasured wave-lengths, made at the allegheny observatory”, American Journal of Science, 31 (181), 1-12.

(5) Langley, op. cit.

(6) La masse d’air est une grandeur physique sans unité qui correspond à l’épaisseur optique de l’atmosphère traversée par un rayonnement d’une longueur donnée. La masse d’air peut s’interpréter comme le « pouvoir absorbant » de l’ensemble des composants de l’atmosphère pour une longueur d’onde particulière.

(7) Le consensus scientifique sur la considération du méthane et de l’ozone comme gaz à effet de serre ne date que du début des années 1990. Avant les années 1970, les techniques de mesures de concentration atmosphérique de ces gaz n’étaient pas considérées comme valides. La contribution de ces deux gaz sur l’effet de serre total– en termes de forçage radiatif - est d’environ 10 %, celles de la vapeur d’eau et du CO2 sont respectivement de 60 et 26 % (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA).

(8) Cf. J.L. Dufresne, Mémoire d’habilitation à diriger les recherches, L'effet de serre: sa découverte, son analyse par la méthode des puissances nettes échangées et les effets de ses variations récentes et futures sur le climat terrestre, Université Pierre et Marie Curie, janvier 2009.

(9) Arrhenius ne propose pas dans son article de valeur absolue de concentration en CO2, il ne travaille qu’avec des valeurs relatives. Le choix de 300 ppmv est motivé par le fait que cette valeur est celle de la concentration de CO2 estimée pour l’ère préindustrielle. La concentration actuelle de CO2 est estimée à 380 ppmv (GIEC 2007).

(10) G. Högbom, Svensk kemisk Tidskrift, Bd vi, p. 169, 1894.

(11) Luigi de Marchi, Le cause dell’era glaciale, premiato dal R. Istituto Lombardo, Pavia, 1895.

James Lequeux, « La théorie de la chaleur de Fourier appliquée à la température de la Terre », BibNum, novembre 2010

James Lequeux, « La théorie de la chaleur de Fourier appliquée à la température de la Terre », BibNum, novembre 2010

Svante Arrhenius, Thomas C. Chamberlin, James Croll, Joseph Fourier, Claude Pouillet, John Tyndall, Sur les origines de l'effet de serre et du changement climatique, Éditions La ville brûle, 2010. [recueil de textes traduits – les quelques citations d’Arrhenius en français dans l’analyse BibNum ont été reprises de cet ouvrage]

Hervé Le Treut, Nouveau climat sur la Terre, Flammarion, 2009.

Emmanuel Leroy-Ladurie, Trente-trois questions sur l’histoire du climat, Hachette Pluriel Références, 2010.

Gérard de Moor, Le transfert radiatif en météorologie dynamique, Collection cours et manuel – Direction de la météorologie, Météo-France, 2007.

Sylvain Cros, Création d’une climatologie du rayonnement solaire incident en ondes courte à partir d’images satellitales, thèse de doctorat, École Nationale Supérieure des Mines de Paris, 2004, 138 pp.

Sandrine Bony, Jean-Louis Dufresne, « Processus régissant la sensibilité climatique », La météorologie, No. 56, pp. 29-32, mars 2007.

Sandrine Bony, Jean-Louis Dufresne, « Processus régissant la sensibilité climatique », La météorologie, No. 56, pp. 29-32, mars 2007.

75-arrhenius-text.pdf

Arrhenius-analyse.pdf

arrhenius-analysis.pdf